Prosa dispersa

A LETRA A: “PALAVRA POR PALAVRA” (IV)

Abismo: Havia, nos fundos do externato, um barranco perpendicular que caía do morro. Depois do recreio, alguns meninos, eu entre eles, ficavam de baixo a mirá-lo, medindo-lhe as possibilidades.

Era um tremendo desafio ao nosso espírito de aventura, pois despencava vertical de uma altura de uns trinta metros, e tudo o que tinha como ponto de apoio eram alguns degraus naturais da escavação e uns poucos arbustos e raízes que o corte deixara a nu. Nós ficávamos debaixo a observá-lo com olhos de alpinista, a medir-lhe a tentação e o perigo: um pequeno grupo de garotos de cáqui que já tinham lido Júlio Verne. E saímos dali a nos fazer apostas — sobe, não sobe: como se da coragem de tentar ou não a escalada dependesse toda a nossa futura dignidade de homens.

Uma tarde, depois de um bate-bola, partimos para lá. O barranco parecia me olhar, na luz do entardecer, e eu, a defrontá-lo, parecia ouvir-lhe a voz cavilosa que me desafiava:

— Vem se você é homem!

E súbito eu parti e pus-me a galgá-lo com raiva, as mãos fincadas na terra como garras, os pés vencendo o barro mole à força de escorregar e tentar novamente. Vários garotos me seguiram, que desistiram logo, à exceção de um que me acompanhava de perto. Quando consegui apoiar-me a um troço de raiz e olhei para baixo, vi que tinha subido uns bons dez metros. Vi também, no fim da perpendicular, o rosto impassível de meu amigo A.V.P., que um segundo antes tentara me dissuadir da aventura em nome do bom senso. Depois, de repente, o garoto que me seguia largou presa e escorregou barranco abaixo — mas sem se machucar, pois até o estágio onde nos encontrávamos o aclive não era arriscado. Respirei fundo ao vê-lo que se sacudia do barro que lhe imundava o uniforme, e logo a seguir partiu correndo. E foi aí que eu cometi a temeridade. Sim, sozinho na escalada, senti-me um vencedor. Pensei que era mais homem que os demais, que a mim estava reservado um destino maior. E olhando para cima, recomecei a subida.

Foi terrível, porque, a partir dali, a ribanceira descia a pique, e eu, mal dado o passo inicial, senti pela primeira vez a sensação do abismo embaixo, a sucção que a força de gravidade parecia exercer sobre meu corpo seguro apenas pelos pés e pelas mãos a pedaços precários de raízes e tufos de arbustos nascidos na encosta. Parar e descer pareceu-me impossível. Logo acima, uma raiz maior, como negra cariátide, protuberava um meio metro do barranco. Fazendo um desesperado esforço, consegui içar-me até ela e cavalgá-la, de costas para o abismo: um bem pequeno abismo, é certo, mas não menos assassino, pois a essa altura ele já adquirira para mim uma conotação até então desconhecida, de vertigem e perigo mortal.

A noite caía rapidamente, e as grandes árvores do morro começaram a criar um nicho de trevas, ali naquele desvão. Olhei para cima: deviam faltar ainda uns dez metros para alcançar o platô do morro — e só então vi que não podia fazer mais nada. Depois, cautelosamente, olhei para baixo: não havia mais ninguém. Até A.V.P., o amigo, abandonara-me ao perigo em que eu me encontrava. Tive vontade de chorar. Meu coração pôs-se a bater mais forte, sacudido pelo medo que me acometia mais e mais. Eu era, montado naquela raiz, um pequeno cavaleiro do abismo, sem nada em cima a que me soerguer, sem nada embaixo para me sustentar, senão, depois da queda, o chão que eu já mal distinguia, pois uma boca de treva se fora formando a meus pés, treda e como que à espera de que eu caísse para me deglutir.

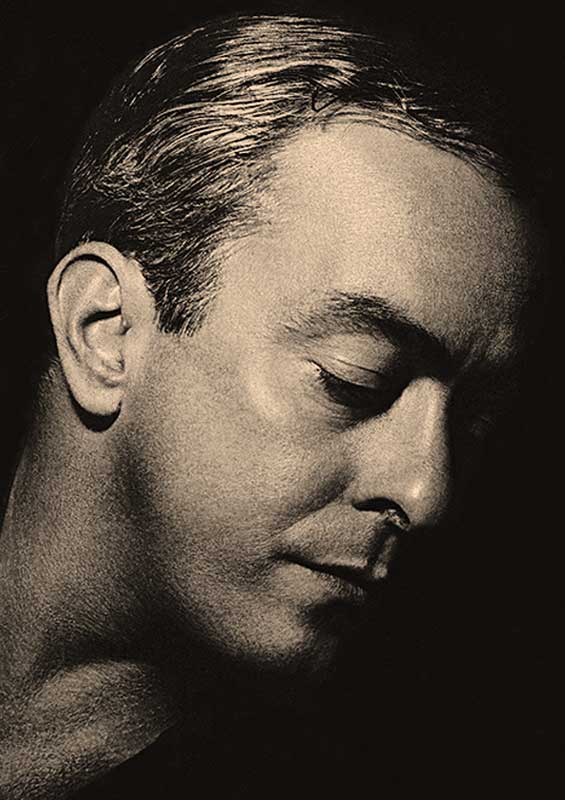

Alguém já experimentou o sentimento físico da solidão? O sentimento de se saber irremediavelmente só, como deve ter sentido o poeta Hart Crane depois de jogar-se ao mar, de noite, e ver seu navio ir embora num feixe de luzes que se foram perdendo pouco a pouco no oceano? Ou como Guillaumet, quando seu pequeno avião caiu nos Andes, no grande deserto eriçado de picos, como catedrais de neve, e todo rasgado em gargantas indevassáveis?

Eu experimentei — um menino de apenas treze anos — esse sentimento quando a noite veio e tudo o que eu tinha para me apoiar era um negro paredão de terra e a sela de uma velha raiz protuberante — e vinte metros de nada embaixo. Uma bem mesquinha solidão perto da desses dois ases da poesia e da aviação: mas para mim, adolescente, era a primeira; e eu não sabia ainda o que eles sabiam, que fez ao poeta escolher a morte no mar, em plena noite, e ao aviador andar três dias, gelado e faminto, na busca desesperada de um cimo bem visível onde lhe pudessem descobrir o corpo, a fim de que sua mulher não perdesse o seu seguro de vida. Neste, o auge do instinto de vida; no outro, o auge do instinto de morte.

Foi quando ouvi a voz de A.V.P. e a de um irmão secular do colégio, cujo nome não lembro mais. O amigo me concitava friamente a descer.

— Mas eu não vou poder...

— Vai sim. Se você subiu, pode descer.

Pensei que tudo era melhor que aquele sentimento experimentado: não o medo da morte, mas o terrível cara a cara com a solidão. Era melhor cair, quebrar-me todo, morrer, que senti-lo de novo. Aquelas vozes embaixo eram tudo de que eu precisava para voltar a ser eu mesmo, um menino entre os outros, um menino com pai, mãe, irmãos, e amigos; um menino que jogava no ataque e já revelava um individualismo feroz em seu futebol, driblando muito e querendo chegar sozinho à meta.

E desci. Desci lenta, cautelosamente, experimentando bem com o pé cada reentrância onde pisava, e nunca largando o apoio de cima senão ao me sentir seguro de não cair. Desci às cegas mas desci, sabendo que cada segundo ganho ao abismo era uma possibilidade cada vez maior de sobrevivência. E, na última etapa, quando risonho e esfogueado me voltei, a primeira coisa que vi foi a mão de A.V.P. estendida para mim, e seu rosto tenso que se relaxava ao contato de minha mão. A mão do amigo. Do amigo cuja vida ele não tivera dúvida em arriscar, na certeza de que nada no mundo é feito sem esperança.

Jornal do Brasil, 12-13 de outubro de 1969