Prosa dispersa

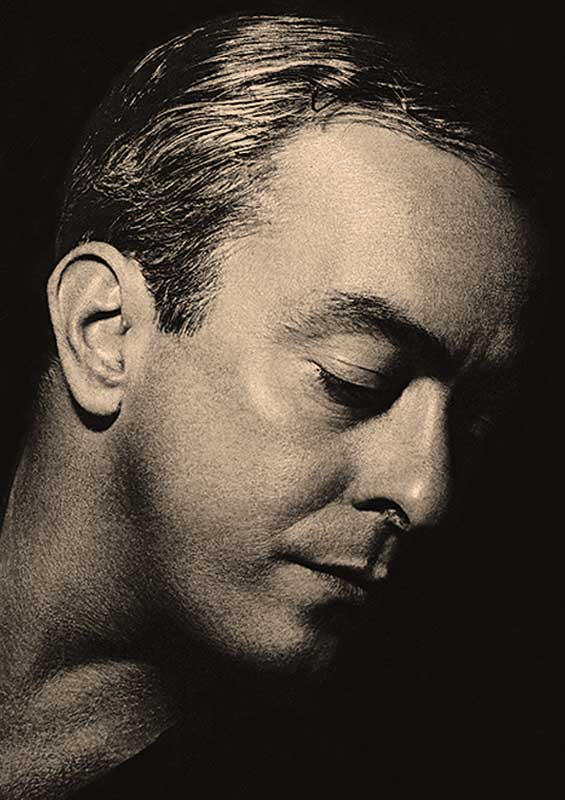

O AMIGO EXEMPLAR

Pois é, compadre. Você, no exagero da sua delicadeza, não quis esperar por mim, eu trançando pela Europa inteiramente por fora do que se passava. E você morrendo sua morte com essa discrição que, melhor que uma prova de refinamento, era uma decorrência normal da sua integridade como homem. Porque eu desconfio muito dos que se deixam engessar em moldes éticos, seja por conveniência profissional, seja por medo de romper estruturas tradicionais impostas.

Você não, querido morto cada vez mais vivo. Você era uno e indivisível como um diamante que tivesse chegado ao limite máximo do seu grau de lapidação. Não havia dinheiro, glória, tentações, comendas capazes de comprar a sua honra. Talvez só a amizade — e isso porque você dava um crédito de confiança total aos seus amigos — pudesse, senão demovê-lo, pelo menos fazê-lo contornar dialeticamente uma posição moral assumida. Você nunca abstraía do humano, meu compadre. Você sabia que o homem só muito raramente é aquilo que ele diz ser; é, muito mais, “esse bicho da terra tão pequeno” de que fala Camões, passível, por amor, fé ou sectarismo, dos piores compromissos; capaz de dizer, no mais enxuto dos estilos, as maiores besteiras ou as coisas mais convencionais — e com a maior convicção. E do mesmo passo tentar realmente penetrar os mistérios do ser humano, da sociedade e da natureza, em sua busca permanente de Deus (ou de uma tábua social comum de salvação). Você vivia num estado de quase permanente indignação contra os inimigos do homem e do que ele cria no plano da beleza. Você foi o grande e puro leão de chácara do nosso humilde patrimônio histórico e artístico, e não fosse você, rodeado de sua belle équipe, não só todos os nossos santos barrocos seriam hoje peças de antiquários, como a pedra-sabão em que o gênio do Aleijadinho materializou o verbo austero dos Profetas do Antigo Testamento, estaria coberta de palavrões de mictório. Você, em benefício dessa missão, não só abdicou de uma vocação de escritor, para a qual era dotado dos instrumentos mais aptos, como se deixou envelhecer antes do tempo, vitimado por uma sobrecarga de aborrecimentos inúteis, quais os que lhe eram diariamente despejados em cima pelo natural mau gosto arquitetônico da classe média em ascensão, desservida pela desonestidade profissional de arquitetos de araque ou pela politicagem de alguns prefeitos do interior mais interessados em votos que em ex-votos; em fazer média com obras excêntricas e antipatrimoniais com vistas ao meio ambiente e ao futuro, que na restauração e preservação das autênticas, legadas pelas dores do passado e, de resto, as únicas capazes de fazer progredir, através do turismo, as cidades e regiões sob sua administração. Você lutava uma luta miúda contra o mão-de-paca da administração federal, sempre curto de verbas para atender às múltiplas e prementes exigências de restauração de obras do patrimônio sob sua guarda. Essa luta, você a levava para casa, fazia dela participarem sua admirável companheira, seus filhos e seus amigos mais íntimos. Houve um tempo — o tempo da rua Bulhões de Carvalho — em que toda quarta-feira nós íamos — Manuel Bandeira, Pedro Nava, eu e, com menos frequência, Afonso Arinos de Melo Franco e Prudente de Morais, Neto — jantar com você e sua Graciema, na casa arrumada com tanto gosto e carinho; e ali ficávamos até altas horas traçando nosso uísque; debatendo os problemas de nossa vida e nossa época; lendo ainda no original os poemas admiráveis de Carlos Drummond; por vezes convivendo com escritores amigos de Minas e Pernambuco, de passagem pelo Rio, e para os quais uma chegada à sua casa, e à de Aníbal Machado, constituía a melhor das obrigações. A conversa era inteligente, bem escandida, não isenta de humor negro, no qual, como bom mineiro, você não deixava de se comprazer. Nem faltava, tampouco, lirismo — um tanto macabro, é certo — não fôssemos nós, como diria seu também amigo Otto Lara Resende, inquilinos vitalícios da morte, sempre carregando o eterno Defunto (de Pedro Nava) em nosso cotidiano mais fisiológico. Você ria sua risada levemente dispneica, passando a mão felpuda rosto abaixo e balançando a cabeça de cabelos ralos mas impecavelmente penteados, a cada novo sutil achado de Nava ou de Prudente; ou à lembrança de minhas aventuras em nossa primeira viagem a Ouro Preto, no inverno de 1938, quando fomos com esse caro José Reis debulhar os gavetões da sacristia de São Francisco de Assis à cata de comprovantes de obras de talha do Aleijadinho ainda não autenticadas: e com que sucesso. Eu tivera meu primeiro desafio ao violão com o famoso improvisador Zé Badu, provocado por este, que queria brilhar à minha custa, mas por um desses azares da parlenda, estrepou-se em verde e amarelo: e, irado, partiu a dar tiros para o alto que só não mataram a família do dono do restaurante, dormindo no andar de cima, porque bala não sabe o que faz — e é só perguntar aos então jovens arquitetos Carlos Flexa Ribeiro e Vladimir Alves de Sousa, de corpo presente. Ou meu namoro com uma Mariliazinha (mesmo!) de 13 anos, mais linda e meiga que sua antiga homônima, com enormes olhos em calda...

E UM CRISTO MAL CRUCIFICADO NO SEIO DE BRINQUEDO

Ah, eu posso sentir ainda, amigo amado, o frio seco prisioneiro das belas fachadas coloniais da rua São José, e o som de nossos passos nos pés de moleque do calçamento. Na nesga de céu acima brilhavam as estrelas mais despudoradas do Brasil, que são as de Ouro Preto. Nós aquecíamos o peito com birita de rico, aguardente bem destilada com que nos regalavam, e resfolegávamos ladeira acima no rastro da beleza sempre a se desdobrar à nossa frente, sempre a nos surpreender a cada esquina, entre sons de serenata.

Meus olhos, amigos, ainda não choravam sua morte. A gastura da vida que me cerca, e a grosseria dos homens que a povoam, com raras exceções, me têm de certo modo endurecido. Mas eu sei que um dia, no silêncio de uma madrugada, à simples lembrança do seu rosto erosado de rugas; à simples sensação do toque de suas mãos fraternas, no tato breve e discreto da amizade; à simples materialização do seu espectro amado no espaço expectante da minha vontade de rever você — ah, eu sei que elas correrão livres e intermináveis, para que eu possa dessedentar a saudade excruciante que sinto cada minuto, cada hora, da sua presença; do som da sua voz ao telefone a me saudar assim: “Então, querido?...”; do aconchego de sua casa e do carinho da amiga Graciema, a quem ainda não tive coragem de ir ver, para não repisar-lhe as penas. Mas sei que vou chorar, e só então você se incoporará definitivamente ao boca-livre permanente que mantenho em casa para os meus mortos. Onde você chegará, querido retardatário, me pedindo perdão pelo atraso — quando eu é que lhe devia pedir perdão de ainda não ter podido chorar —; e ficará contente de ver tantos amigos comuns que se anteciparam a você: Zé Cláudio, Zé Lins, Gastão Cruls, Mário de Andrade, Jaime Ovalle, Graciliano, Portinari, Aníbal... toda essa linda curriola. E sobretudo — penúltimo a chegar e primeiro em precedência no nosso coração — seu muito amado Manula, meu paizinho Manuel Bandeira, que um dia se perguntou como melhor precisar esta palavra amizade. E sem hesitação respondeu: nomeando o amigo exemplar — Rodrigo M.F. de Andrade.

Falou e disse.

Jornal do Brasil, 29-30 de junho de 1969