Prosa dispersa

ENCONTROS1

Meu primeiro encontro, em Poesia, depois das inelutáveis influências da juventude, foi o de Murilo Mendes. A fase da imitação declinava lentamente, à medida que os poetas melhoravam.

Discípulo ardente de Júlio Dantas, tendo escrito aos 14 anos um poema chamado “Os três amores”, passei por Guerra Junqueiro em branco. Julgava-o um grande filósofo mais que um poeta, e temia-lhe o tom blasfemo. É que não lera ainda Os simples, onde está o melhor do seu lirismo. Nessa ocasião, fiz do sr. João Lira Filho mentor espiritual. Dei-lhe Fœderis arca para ler. A Arca em aspas era um livrão de capa preta onde ia pondo os versos que me pareciam razoáveis. O sr. João Lira Filho não se agradou da poesia. Deu-me uns conselhos: que eu deixasse daquilo, que poesia era “frescura” e “abandono”, que meus sonetos eram “muito ruins” e só as trovinhas “onde você procura imitar Adelmar é que são mais ou menos”. A palavra “abandono” que interpretei mal, feriu-me a suscetibilidade juvenil. Larguei do sr. João Lira Filho e do seu mestre da Academia e dei com Guilherme de Almeida. Aquilo é que era poeta! Como é que o homem fazia aquelas coisas, que perfeição!

O relógio de mogno, grave, enorme

Dorme

Meu olhar se concentrava sobre a magia da palavra “mogno”. Se me perguntassem o que era Poesia, eu diria que era aquela palavra feiticeira. Lembro-me que fiz um verso onde falava “em teus seios de mogno e teus lábios de écran”. Meus poemas redundavam em diálogos sutilíssimos entre a amada e eu, passavam-se sempre numa casa de chá elegante ou num ônibus de luxo, tinham de Toi et moi, que felizmente só vim a ler mais tarde.

Castro Alves e Bilac não me fizeram grande impressão. Li-os apressadamente, sem que me tivessem marcado muito. A poesia paterna, que encontrara numa gaveta velha em casa, foi a minha grande decisiva influência. Desejei imenso fazer versos assim, versos de amor, despidos das ideias grandiloquentes que assustavam no vate baiano e do brilho de joalheria que cegava no artífice da “Via Láctea”.

Junto de ti, ó minha amada

Passam-se os dias a voar

Se longe estou, como apressada

Minha alma à tua quer chegar!

Posso citá-los ainda de cor. Causaram-me inveja e me fizeram sofrer. Pensei que nunca poderia ser poeta.

Chorei. Cheguei ao furto. Uma vez mostrei a alguns conhecidos um que me parecia o melhor, como se fora meu. Assinei meu nome embaixo. Na noite desse dia tive uma das maiores crises por que já passei neste meu fadário. Pensei pela primeira vez em me suicidar.

Depois, fui crescendo, como acontece na vida. Na Faculdade de Direito entrei em pasmo contato com os grandes do CAJU, o centro da elite da escola. Era garoto e andava fardado de aspirante a oficial da reserva. Foi uma época rica e dolorosa, de lutas íntimas, de descobertas gloriosas, de ânsia e aspiração infindáveis. Otávio de Faria e San Thiago Dantas, dois dos nomes de maior projeção acadêmica, discutiam problemas de Poesia no Café do Areal. Ouvia quieto, mas com um ouvido gigante, as sentenças misteriosas, ditadas sabe Deus por que demônio, que na boca de San Thiago se prestigiavam de uma claridade que para mim tinha algo de sobrenatural, e que Otávio de Faria fazia sombrias, dilacerantes. A um devo uma amizade que através de tanta coisa vivida tem se mostrado sempre boa e generosa, amável no cotidiano mas atenta nos momentos difíceis. Ao outro devo a Amizade.

Foram esses dois homens que me iniciaram nos mistérios da Poesia. Falavam em Murilo Mendes e Augusto Frederico Schmidt. San Thiago Dantas lembrava-se às vezes do derradeiro:

O filósofo é como o galinho branco, pequenino, dormindo...

Eu pensava. Que não seria aquilo tudo? Filósofo... galinho branco... Realmente, uma sugestão qualquer, branca, assim como um ideia branca, a ideia branca de um filósofo, Platão, sei lá. Palmo a palmo conquistava a compreensão do incompreensível. Um dia ouvi um nome: Baudelaire. Outro: Rimbaud. Mais outro: Mallarmé. Outro ainda: Verlaine. E pus-me a ler.

Mas isso não vem ao caso. Com Murilo Mendes a coisa foi assim: achava-me passeando com Otávio de Faria pela Praia do Flamengo. De repente ele produziu uma brochura branca, quase quadrada, com o título Poemas em caracteres negros. Era Murilo Mendes. Minhas mãos estavam virgens ainda de qualquer nova poesia brasileira. Minha emoção foi grande.

Fiz perguntas, como era, como não era. Lemos alguns poemas juntos. Otávio criticava, de dentro da admiração real pelo poeta. Travei conhecimento com a questão do “sublime” e do “cotidiano” em Poesia. Ponderei coisas. Coisas me foram ponderadas.

Em casa li o livro até de manhã. Achei-o magistral em tudo, até no que tinha de artifício. A primeira impressão que o poeta me deu é de que vivia num espaço cristalizado em ângulos onde anjos cubistas salmodiavam ao som de saxofones. Todas essas adolescentes burguesas geométricas, essas meninas em eterna projeção e prolongamento, movia-as o poeta, transformado em mágico, como a novos títeres, através de versos como fios metálicos, num cenário fantástico de metrópoles cônicas, paisagens elásticas, ao som de melodias penetrantes.

Mais tarde, já com o primeiro livro publicado, conheci o poeta na Avenida, por intermédio de Otávio. Vinha deblaterando, o dedo em riste, uma gravata vermelha, o rosto azul de entalhe magro dignificado por uma testa vasta e dolorosa. Pôs-me a mão no ombro, depois me abraçou com longos braços dançarinos. Senti a imediata cordialidade do artista, a sua ânsia de comunhão. Disse-me palavras reconfortantes, de longe ainda me gritava coisas, escandalosamente.

Via-o depois em concertos, em conferências, ora mergulhado na música, ora apontando ondulante de uma multidão, a me enviar mensagens periódicas de fraternidade com a mão espantosa, quebradiça e exangue. E desde sempre Murilo Mendes foi um amigo. Ouço muito falar mal dele, de seu espírito fantástico, da teatralidade com que vive. Eu próprio já tenho sentido certa má-vontade — a minha má-vontade de animal razoável — contra o poeta nos seus momentos de irrisão declamatória. Mas que me deixem dizer: a par de ser um grande poeta brasileiro, com um modo pessoalíssimo para a Poesia, Murilo Mendes é um puro e um coração bom, não direi como a água, de que não gosto, mas como o uísque.

Com Augusto Frederico Schmidt foi diferente. Já em meio à primeira experiência poética, juntando os poemas que iriam dar O caminho para a distância, li Navio perdido. Tinha do poeta uma ideia que me perturbava um pouco. Ouvia falar dele como se fala dos gênios. Alguém sem pé nem cabeça, a quem não se leva muito a sério no que diz, uma pessoa variável, inconstante, passeando pela vida uma grande alma insatisfeita, ferida de Poesia. Dizia-se que o poeta era assim e o homem assado, que a vida do homem não traduzia a obra do poeta, a sua extraordinária mensagem lírica. Mensagem… o termo me pegou em cheio. Achei que mensagem é que era. Adotei mensagem. Quando Aporelli mexia com o bardo, aproveitando-se das suas levitações poéticas, eu me enfezava, achava um desrespeito, embora bem que risse. Navio perdido passou a ser o meu livro. Sentimentos comuns em face da Poesia, a vocação do “sublime”, causa de que me fizera paladino, me aproximavam muito de Schmidt. Contudo, não gostei quando os críticos acharam grande semelhança de tons entre as duas poesias. Eu queria era ser pessoal, tinha uma vaidade danada disso. Pensava que ficar como continuador do lirismo schmidtiano era muita honra, mas não para mim. Minha extrema mocidade não admitia senão uma linha de frente geral. Todo mundo junto.

Um artigo de Manuel Bandeira me deixou louco. Hoje, pensando nessas coisas, dá-me uma grande ternura por mim mesmo. Que menino esplêndido eu era! Manuel Bandeira (isto é, o inimigo de então, o chefe da poesia do “cotidiano”) ousava escrever, colocando meu livro do lado de vários outros, que eu realmente tinha vocação poética, mas que precisava muito abandonar o “tom schmidtiano”, metrificar minhas linhas, deixar de muitas facilidades com o verso livre, que só é bom na mão dos mestres.

Como fiquei queimado! Achei que você não entendia nada de Poesia, Manuel, que você não era o Grande Poeta, vivendo a vida inefável dos símbolos misteriosos, dos rios loucos, das luas assexuadas, das mulheres trágicas e dos caminhos de Deus.

Mas, voltando a Schmidt. Uma noite vinha com Otávio de Faria pela rua Sachet. Ia ver meu livro que acabava de sair e que a Schmidt Editora distribuíra. À porta da famosa livraria, onde tanta coisa confusa já teve lugar, encontrava-se o poeta. Achei-o irreal, à primeira vista. Apertou-me a mão com um gesto que eu não soube se era de simpatia ou de zanga, porque ao mesmo tempo que me prendia fortemente, me mantinha a distância. Houve falta de jeito. Schmidt exclamou: “Ah, é esse!” Depois falou em Gilberto Amado, o qual teria dito que eu era “um alto”. Ficou tudo meio atrapalhado, meio confuso. Eu queria ir-me embora, Otávio também, que não sabia como casar aqueles dois poetas. De volta, creio que fiz observações pouco gentis sobre o que ficara.

Durante um certo tempo, Schmidt passou a ser uma presença incômoda. Não havia crítica, notinha de jornal onde se mencionasse meu livro, que não falasse nos poetas irmãos, um prosseguindo no caminho que o outro abrira. A coisa para mim tomou um ar de pendenga, de corrida rasa, com Schmidt à frente, e eu em segundo, fazendo força para emparelhar.

Quando todas essas coisas passaram e a minha vaidade trancada começou a dar mofo, algumas saídas juntos, algumas conversas foram dissipando a impressão de ceci tuera celà que a presença de Schmidt me causava. Ia gostando dele, compreendendo-lhe o método lírico dentro do desarranjo formal, amando-lhe a inteligência de voo tão largo. Hoje em dia vemo-nos menos, mas nos gostamos mais. Às vezes dá-me uma saudade do poeta, e eu tomo a iniciativa de ir visitá-lo no seu décimo andar sobre Copacabana. Mesmo porque, ele não me procura. Schmidt tolera pouco os intelectuais, e embora eu nunca converse “inteligente” com ele, creio que o poeta descansa mais o espírito britando pedra, por assim dizer, na companhia dos seus amigos homens de negócio, onde o troco inocente de ideias deixa às vezes saldo para uma das partes. Eu que, em companhia do poeta, já tive oportunidade de assistir a algumas dessas reuniões, acho que talvez ele é que esteja com a razão. Há um mistério agradável nesses homens de ar vagamente entendiado que vivem do gozo rápido das tiradas, que andam muito de táxi e percorrem numa noite vários ambientes, resolvendo uma mesma questão que nunca entre em jogo.

O encontro de Manuel Bandeira, que coisa excelente foi! Eu ainda tinha várias dificuldades em relação à poesia do poeta, mas intimamente mudara muito. Se no princípio me quisessem levar a ele, talvez tivesse relutado. Depois, não. Manuel me escrevera um cartão agradecendo a remessa de Forma e exegese, que me remexeu por dentro. Lia-o às vezes, a Manuel, invejando-lhe secretamente a sobriedade perfeita do verso, mas sempre em oposição ao modo de sua poesia. No fundo, achava que não se podia transigir assim com o Espírito, com a Fome metafísica, com a Visão. Mas, ai de mim, já amava o poeta. Meu coração de mulher da vida já batia por ele. Andava dando um jeito para encontrá-lo.

Anah e Carlos Chagas Filho deram-me o ensejo. Esses caros amigos, cuja casa da rua Jardim Botânico era para mim uma coisa perfeita de gosto e intimidade, providenciaram o encontro. O próprio Manuel, diziam eles, achava que a ideia de um jantar tinha seus pontos. E uma lagartixa resolveu a questão.

Eu havia chegado e esperava na sala, quando vi uma lagartixa branca. Parti a caçá-la, o que fiz com o maior cuidado para não magoar o bichinho frágil. E Manuel me pegou assim, com a lagartixa na concha da mão e aderiu imediatamente a ela. Dei-lhe um aperto de canhota, porque tinha a lagartixa na direita. O poeta esticou o pescoço, ficou observando o animalzinho com o seu perfil de pássaro, depois riu à toa, um riso que mal parecia vir daquele siso sério. O riso me venceu. A ternura pelo poeta foi imediata. Um segundo depois estávamos conversando no sofá, eu brilhando discretamente para não chocar o amigo em perspectiva. Falou-se dos Mello Moraes, de poesia, de violão. Eu trouxera o violão, que era assim uma espécie de prato forte meu (nem tão forte, na verdade...) e que hoje em dia considero uma cruz. Cantei umas modas. Manuel parece que gostou.

Vi-o pela segunda vez no Salão de Belas-Artes. Foi quando me apresentou a Mário de Andrade. Fez-me as mesmas festas, perguntou pelo violão, falou vagamente em se marcar qualquer coisa. Mário de Andrade conservou-se “onézimo”, segundo a gnomonia ovalleana, que é um modo sui generis de imparticipação.

Uma noite saímos juntos. Grande noite para mim, e Manuel, paternal, me levou ao cinema, me levou à Americana para tomarmos um malted milk, depois me levou ao Beco, onde subi sete andares num elevador vermelho, que pia feito gavião quando chega. Conheci seu quarto, esse quarto que às vezes tem sido para o poeta um lugar de tristezas; e que para mim tem sido tantas vezes um lugar de sossego. E banhei-me do verso exemplar de Estrela da manhã, ainda inédito, que o poeta leu para mim, ou melhor, que me jogou em cima, com aquele seu modo brusco de ler poesia.

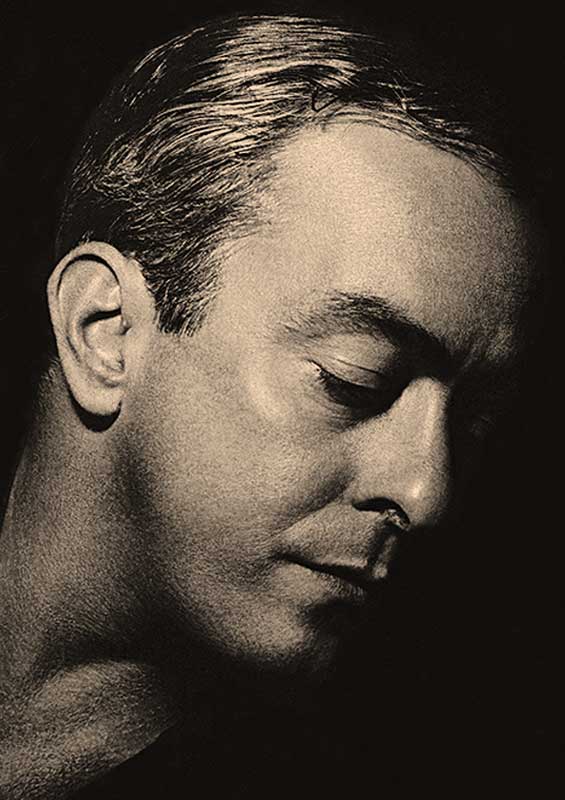

Manuel é hoje em dia um ser à parte para mim. Todo o mundo tem seus dias de antipatia do amigo, suas brigas, suas caturrices. Chega-se mesmo a enjoar da pessoa, da presença, do modo de ser, de certos pequenos hábitos irritantes. Fica-se mesmo com uma tendência vaga a partir a cara, sem prejuízo grande para a amizade. Com Manuel, jamais! Nunca a menor bulha, mesmo dentro de um ou dois pontos de vista diferentes. Manuel aceita o amigo e se impõe a ele. É fiel, mas não intervém; presto, sem se fazer sentir. Parece Ronald Colman.

Mas eu tinha falado em Mário de Andrade. Mário foi uma conquista minha. O poeta, a princípio, não quis nada comigo. Fui-lhe mesmo apresentado umas duas ou três vezes, sem resultado. Fazia um ar, meu Deus, vaguíssimo, de ombros um pouco levantados.

Mas em São Paulo, que é sua casa, eu fui um dia à casa dele com Armandinho Sales de Oliveira, Mário de Andrade tinha dirigido um recital colosso, de modinhas do Império, de modo que estava no céu com o pé de fora. À saída, não me lembro mais por que, a uma pergunta de Armandinho eu respondi: “Tomara!” Mário de Andrade me pegou vivamente pelo braço. “Você também vem. Uma pessoa que fala tomara, tomara, meu Deus! — que gostosura! — tem direito a beber minha caninha. Ah, não! você vem!”

E eu fui. E eis como venci Mário de Andrade, pela linguagem. Em casa dele bebemos toda a garrafa de caninha. Houve grandes confraternizações. E hoje em dia, mal acabo de escrever um livro, corro para Mário de Andrade. Ele critica impiedosamente, inefavelmente. Anota as margens. Sinto que gosta de meus poemas, mas tem uma “diferença” qualquer com minha poesia. Eu o acho uma criatura esplêndida, com todas as suas manias. E que bom poeta! Poucos literatos no Brasil terão uma figura tão vasta e universal, apesar do seu fanático regionalismo. Conheço gente que o acha fiteiro. Mas a esses eu direi — lede-o para entendê-lo:

Muito de indústria me fiz careca

Abri salão nos meus pensamentos.

Ou ainda:

Danço para não chorar.

Também em São Paulo conheci Oswald, também de Andrade. Achava-me no Hotel Esplanada, no quarto de Manuel Bandeira, que deveria ir jantar com o poeta de Pau-Brasil. Ao saber quem eu era, prorrompeu em gargalhadas positivamente obscenas: “Então é esse menino, com esse ar esportivo, o autor daqueles versos compridos como um iole-a-8! Mas você não tem medo de fazer tanta força nessa regata desigual, seu poeta?”

Eu me abespinhei um pouco, mas não fiz má cara à piada. Dei uma em troca. E logo a cordialidade se estabeleceu. Saímos os três e jantamos em boa camaradagem. Oswald estava brilhantíssimo.

Procurava-o sempre que ia a São Paulo. Gostava de seu jeito e de sua casa. Boa casa para a gente se sentir à vontade, entre originais até de Picasso, vendo Oswald construir de um lado e arrasar de outro. O poeta tem a paixão da literatura. É um demolidor, mas é, por outro lado, um espírito altamente construtivo. Gosto dos homens assim, mutáveis mas intransigentes enquanto creem, bem raciados, os homens que gostam da sua casa e da sua mulher, não os femininos, os impotentes ou os fracos. Oswald tem essa grande qualidade macha que lhe dá sumo à vida. Quase todo o mundo o teme. Temo-lhe o destabocamento e a sátira irresponsável. Compreendo que não gostem dele. Mas no fundo é um homem fácil de se gostar, com um grande complexo sentimental de paternidade, um homem de coração gordo e violento.

Homem que vi estranho foi o poeta Carlos Drummond de Andrade. Conheci-o para lhe pedir um favor e desde então nunca mais fiz outra coisa. Mas já tenho ido lá para pedir-lhe o simples favor de vê-lo um pouco. Achei-o intratável a primeira vez, parecia um estilete e não um chefe de gabinete. Saí impressionado, pensando comigo que nunca poderia ser amigo de um sujeito assim.

Não sei se ele gosta de mim ou não, não me interessa. Eu o tenho em especial carinho. Invejo-lhe a poesia descarnada e lúcida, e como que iluminada por um sol fluido de aurora. Tenho em alta conta sua figura humana, seca e vibrátil, laminar. Não tem importância o modo como ele lhe trate, às vezes desconhecendo a sua ilustre pessoa. O que importa é que, uma noite, num bar, depois de uns chopes, a máscara do poeta esgarça-se num riso silencioso, que lhe vem de uma paisagem casta e longínqua na alma, e sua cabeça baixa se levanta, suas mãos mortas se reencarnam, e ele tamborila na mesa uma alegria rápida e extraordinária. E então se sabe que o poeta ama perdidamente:

Amor, a quanto me obrigas.

O poeta louco Jayme Ovalle, ou melhor, “o místico”, como o chamou Manuel Bandeira, foi na minha vida um encontro de que não me esqueço. Conheci-o três dias depois de sua chegada da Europa, em casa de Schmidt. Tinha uma curiosidade enorme em vê-lo. Soube que andava fechado, não querendo receber ninguém, sofrendo as agruras da dor-sem-nome, roído de saudade da Inglaterra. Mas combinei uma tramoia com Schmidt e fui, com um ar de quem não quer. Encontrei o poeta no meio da sua garrafa de uísque, rodeado pelo grupo familial atento e respeitoso. Seu monóculo me recebeu mal, enquanto seu olho de águia me considerava com ar pouco amigável. Calei-me e fiquei quietinho, espiando passear o gênio.

Passado um tempo Ovalle sentou-se. Todos se voltaram para ele. Alguma coisa ia suceder. Mas ele limitou-se a falar fanhosamente para Schmidt: “Põe um Bachzinho aí na vitrola pra mim, põe?”

Só então se virou para o meu lado. Ficou me olhando um pouco, eu gelado mas firme, sorrindo um riso covarde. Ao fim de um tempo sorriu também.

— Ele é muito bonzinho — disse, apontando-me com o dedo. — Ele é tão bonzinho que um dia... que um dia ele é capaz de sair correndo assim, compreende, sair correndo assim, e aí...

Mas não cheguei a saber o que ia acontecer comigo no fim da corrida. Schmidt voltava com um livro de poemas do poeta, poemas ingleses, feitos na sua amada Londres. Ovalle relutou um pouco, mas acabou lendo quase tudo. Eu fiquei ouvindo sem compreender muita coisa, mas compreendo muita coisa do homem a que ouvia. Ovalle chorou, ajoelhou-se, às vezes se curvava até o chão para em seguida saltar como um calunga doido, falava música, fazia gestos tão patéticos que parecia querer se agarrar ao xale invisível de Nossa Senhora.

Juro que fiquei fisicamente cansado da emoção. Quando resolvi sair, o poeta quis vir comigo. E fomos juntos por Copacabana afora. Depois entramos num táxi para a cidade. Na cidade pusemo-nos a beber — e bebemos tanto que nem as estrelas do céu ou os peixinhos do mar fariam conta do que bebemos. A madrugada nos encontrou na Lapa, comendo um filé à moda com vinho verde. A expressão do poeta sossegara muito, e ele agora me contava sobre as coisas do mistério, num tom simples e persuasivo. Ouvi de sua boca a explicação integral da famosa Gnomonia. Ouvi-o falar de Bach e Beethoven. Ouvi-o exaltar as mulheres da vida. Mais tarde, às sete horas da manhã, assisti ao seu encontro com Manuel Bandeira, encontro emocionante, depois de quatro anos de ausência, e um pequena rusga. Do quarto de Manuel fui para a Censura Cinematográfica, onde dormi durante a projeção um sono de duas horas e liberei todas as fitas.

Até hoje, quando nos encontramos, sinto entre nós a fidelidade a esse primeiro encontro. Descobrimos coisas, fazemos caso de tudo, nunca há silêncio entre nós.

Meu amigo Pedro Nava, ou melhor, o dr. Pedro Nava, é um grande poeta brasileiro que também é médico. Um olho clínico, como dizem seus colegas. E eu digo amém, porque Pedro Nava é o meu médico. Já me diagnosticou uma apendicite, e guardo bem a lembrança — a última lembrança ao ser anestesiado — de seu olho clínico posto em tristeza diante da possibilidade de um trespasse meu. Pedro Nava, sendo como é meu amigo, contou-me mais tarde o medo que tivera que eu morresse, não tanto porque fosse eu paciente, mas porque era seu amigo. É verdade que se morre muito nesse negócio de operação, por mais que o cirurgião seja hábil, como era no meu caso. Tive um medo póstumo, quando o poeta me fez ver essa possibilidade.

Mas já que se falou em morrer, em se tratando de Morte o poeta Pedro Nava comparece e fica triste. Porque se trata de um ser votado à Morte, tanto em sua profissão, onde luta exemplarmente contra ela, como em sua poesia, onde é todo dela. Pedro Nava é o criador da ideia sinistra do defunto que todos nós carregamos conosco, a quem damos de comer e beber e para quem arranjamos mulher; defunto que se senta, se levanta, anda na rua, vai ao cinema, escova os dentes e, no fim da noite, se deita imóvel para imitar o descanso eterno.

Como se pode deduzir, Pedro Nava é um ser terrível, um perturbador da ordem, um russo. É o poeta russo Pedro, o grande. Só se sente bem ou no seu hospital, onde combate, com uma prudência de conhecedor a fundo, todos os candidatos à Morte; ou perturbando a alma alheia com sua grande tristeza — e por que não dizer dor de corno? — sua ternura úmida e animal de mastim fiel, e sua poesia lancinante.

É um grande Pedro! Travei relações com ele em casa de Rodrigo Mello Franco de Andrade — esse Rodrigo cuja amizade é para mim uma coisa extrema na vida — e o poeta batalhou para me manter a distância. Não queria mais saber de amigos, que são criaturas que atrapalham muito, sofrem, adoecem, morrem, é o diabo!

Mas pouco a pouco venci o poeta. Hoje ele é um desses quatro ou cinco que já não distingo mais em meu sentimento. É um homem espantosamente rico e inteligente. Não há balda, como se diz em Minas, que lhe passe. Sua capacidade inventiva, no domínio da psicologia lírica, é assombrosa. Marca não importa quem, com dois ou três traços essenciais. Sua poesia bissexta, como se diz, segundo a expressão de Prudente de Morais Neto — porque vem de raro em raro —, é excelente. Quem não leu “O defunto” não sabe o que é sugestão de morte. É o poema mais “incômodo” que há. Perturba o tempo todo, irremediavelmente.

Quando morto estiver meu corpo

Evitem os inúteis disfarces...

E por fim meu primo, meu amado primo, que também é Pedro e é o anjo dos “Dantas” — Prudente de Morais Neto. É preciso concentrar-se muito para dizer a menor das suas qualidades. Sua poesia — que ele chama bissexta — é o próprio lirismo. É um canto japonês. É o saquê. E fica-se sem saber o que admirar mais nesse homem: se essa alma que aninha tudo com o mesmo amor, o bem e o mal, o puro e o impuro; ou o seu espírito lógico, que separa com precisão matemática o justo do injusto, embora justificando a ambos.

Quem o vê a primeira vez pode bem achá-lo bobo — e muitos bobos têm caído nessa esparrela. Se eu tivesse que “procurar-lhe o bicho”, diria talvez que Prudente parece um bom chantecler, com seu topete, seu olho azul, sua cabeça que lhe movimenta todo o corpo ao se voltar, e esse corpão genial, terne, terno, túmulo ideal para as confidências, os segredos, os sentimentos mais íntimos, as paixões mais puras, as contemplações mais extáticas.

Porque esse homem, de aparência burguesa e de inteligência prática, é um contemplativo. Não se irrita, não quer mal a ninguém, perdoa a injustiça que lhe fazem. Mas é justo e preciso como a luz elétrica. Não fica escaninho que lhe passe despercebido quando se volta para o julgamento de alguém ou de alguma coisa. Não tolera a mentira ou o engano. Prefere sofrer os males de uma verdade desnecessária que o remorso de uma mentira generosa. E isso não porque se ache demasiado íntegro diante da vida. Porque o erro o nauseia e desequilibra. Seu caminho é um doce movimento para a frente, um doce movimento de braços abertos.

Eu vos incito a amá-lo muito, vós que o não conheceis ou o admirais apenas. Não importa a posição em que estejais, direita, esquerda, centroavante, ou retaguarda. É preciso amá-lo com o maior carinho, com a maior doçura e deixar que ele vos ame também, porque a glória desse mundo é pouca e o amor desse homem é uma grande glória.

Mas estou me tornando patético. Ou não estou? Não sei. Sei de uma coisa: que Prudente de Morais Neto, o criador da Cachorra, sobrinho de Manuel Bandeira e meu primo pelo coração, foi o homem mais exato que já vi até hoje. E a propósito disto, cabe uma consideração.

Que grupo excelente fazem todos esses homens! Olhem que estive viajando, conhecendo gente nova, tive contato com grandes poetas ingleses, ouvi-os falarem, vi outros grupos de homens de espírito; mas nada assim como eles. Essa força lírica, essa poesia magistral que estão criando para o Brasil, esse impacto de ternura e sordidez, essa coragem diante da vida, essa modéstia real, esse socorro mútuo, essa discrição e esse escândalo com que vivem, só os encontrei neles, aqui entre nós, nesses pequenos grupos dentro do grande Grupo. E faz um bem terrível pensar nisso. Que onde quase todos esperam recompensas, esses homens não esperam nada, apenas a fidelidade mútua. Que onde quase todos usam de processos turvos, muitas vezes inconfessáveis, esses homens agem limpamente, sem sequer se dar conta disso. Vivem em meio à ganância geral com armas desiguais, senão desarmados.

São almas caríssimas, perfeitas de sentimento. Quando se queixam o fazem na melhor poesia, mas porque o fazem assim se queixam pouco. Não transigem com a má literatura: sabem esperar o amadurecimento da palavra a fim de que ela não traga engano. E são homens que se iludem, sujeitos às mesmas tentações e às mesmas quedas, com a mesma sensação da própria fraqueza e da própria sordidez.

Mas neles até a sordidez é inefável. Eis o que os diferença. Neles a sordidez se transforma em poesia e a poesia em canto. E não é essa a maior grandeza do poeta? É possível ser-se poeta sem ser sórdido?

Correio da Manhã, 1940

Nota

1 Primeiro artigo publicado pelo autor em Correio da Manhã em 1940.